Weil ich mich jetzt dazu autorisiert fühlen würde…

Isabelle Stengers

Dieser erstmals auf Deutsch vorliegende Text der Philosophin Isabelle Stengers fächert anhand des Projektes Das Waschhaus von Blessey das demokratische Potenzial des Modells Neue Auftraggeber auf. Ihr Beitrag beschreibt, wie sich zivilgesellschaftliche Gruppen im Prozess der Beauftragung und Umsetzung von Kunstwerken selbst ermächtigen und sich der eigenen gesellschaftlichen Gestaltungskraft bewusst werden.

Das Projekt Das Waschhaus von Blessey wurde zwischen 1997 und 2007 im Auftrag der Bürger*innen des Dorfes Blessey im französischen Burgund in Zusammenarbeit mit dem Künstler Remy Zaugg und dem Mediator Xavier Douroux umgesetzt. Es gilt als eines der beeindruckendsten Projekte in der 30-jährigen Geschichte der Neuen Auftraggeber. Der Dokumentarfilm The New Patrons of Blessey, in dem die Auftraggeber*innen auf das Projekt zurückblicken, bildet einen wesentlichen Ausgangspunkt für Stengers Überlegungen.

Die belgische Philosophin Isabelle Stengers, geb. 1949, wurde bekannt für ihre Arbeiten mit dem russisch-belgischen Chemiker und Nobelpreisträger 1977 Ilya Prigogine. Später richtete sie ihr Interesse verstärkt auf die Wissenschaftsgeschichte und -Philosophie. Sie hat viel beachtete Schriften über Alternativen zu positivistischen autoritären Wissenschaftsmodellen verfasst. Dabei hat sie sich auf Philosoph*innen wie Gilles Deleuze, Alfred North Whitehead, Donna Haraway und Michel Serres berufen sowie mit dem französischen Philosophen und Soziologen Bruno Latour gearbeitet.

Der Text entstand ursprünglich für die Publikation Faire art comme on fait société (les presses du réel). Der 2013 herausgegebene Reader umfasste erstmals ein breites Feld theoretischer Perspektiven auf das Programm der Neuen Auftraggeber. 2017 erschien die adaptierte und ergänzte englischsprachige Ausgabe Reclaiming Art. Reshaping Democracy (les presses du réel).

Das Waschhaus von Blessey

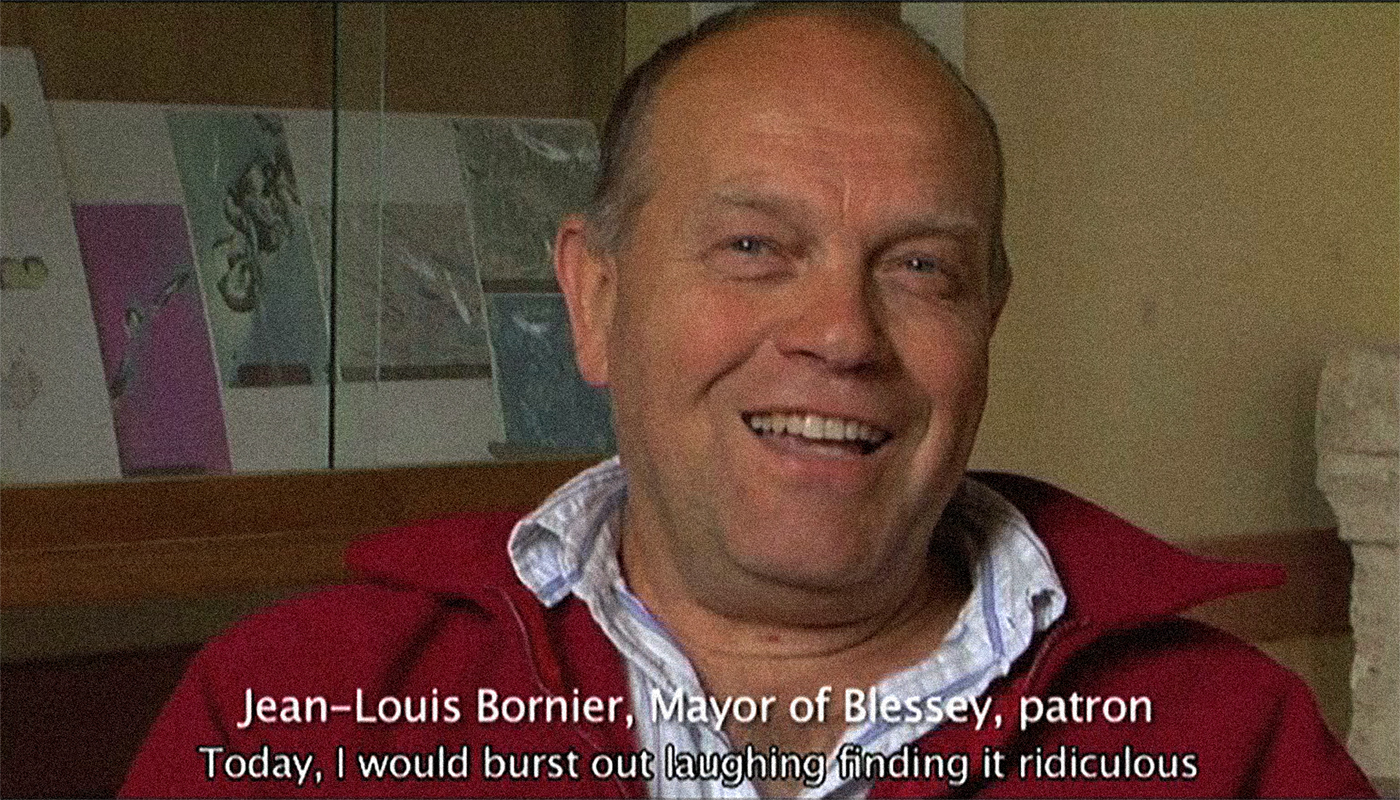

Einweihung, 2007 Foto: Bruno VoideyEr würde in Lachen ausbrechen, erklärt der Bürgermeister der winzigen Gemeinde Blessey, wenn ihm heute jemand die Art von Umgestaltung vorschlagen würde, die er sich einst selbst für sein restauriertes Waschhaus vorgestellt hatte. Diese und andere Worte der Bewohner 11 von Blessey werden oft zitiert. Sie bezeugen mindestens so anschaulich wie der Ort selbst, wie das Erfolgsversprechen der Neuen Auftraggeber eingelöst werden kann.

Künstler, so heißt es seit dem neunzehnten Jahrhundert, seien Seher. Aber dies ist ein erschreckend banales Wort geworden, schlimmer noch, ein Synonym für das, was ein Bewohner Blesseys den „kulturellen Klassenkampf“ nennt. Denn „sehend“ zu sein, das hat heute offenbar vor allem die Bedeutung, „die Leute“, die anderen, als blind zu bezeichnen – als unverständig, selbst wenn man sich anstrengt, sie aufzuklären, ihnen etwas zu erklären. Das „Publikum“ schmolle über die Kunst, die Kunst seiner Zeit, hört man. Gesagt wird aber auch, dass sich die Menschen verachtet fühlen, und ihr „Schmollen“ könnte so gesehen auch eine Ablehnung der demütigenden Rolle sein, die ihnen zugemutet wird.

Eine ungesunde Situation, aber letztlich nicht ungesünder als die, die fast überall vorherrscht, wo sich die sogenannte Demokratie als die Kunst zusammenfassen lässt, eine Herde mit einem Minimum an Widerspenstigkeit – lokalen Turbulenzen vielleicht, aber insgesamt Gefügigkeit – zu führen. Nicht viel ungesünder im Übrigen als die Situation, die die Produktion von wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmt. Freilich ändern sich die Begriffe: Wissenschaftler sind keine „Seher“, sondern „objektiv“. Aber auch hier liegt die Bedeutung vor allem – manchmal auch einzig – darin, „die Leute“ zu disqualifizieren, in diesem Fall, sie in ihrer Meinung, die durch ihren Glauben und durch ihre Beeinflussbarkeit definiert ist, zurückzuweisen.

Die Worte des Bürgermeisters von Blessey sagen uns zweierlei. Erstens, dass es nicht darum geht, denen, die ausgeschlossen sind, ein Wissen oder eine Vorstellungskraft zuzuschreiben, das darauf wartet, anerkannt zu werden – eine Versuchung, die womöglich auf eine christliche Kultur verweist, die die Wahrheit auf die Seite der Opfer stellt. Rémy Zaugg, der von den Bewohnern von Blessey beauftragte Künstler, ist dieser Versuchung nicht erlegen. Und das ist das mindeste, was sich sagen lässt. Keineswegs daran interessiert, die Initiative des Dorfes zu würdigen, das bereits die Mittel gefunden hatte, sein Waschhaus zu restaurieren, teilte er den Betroffenen mit, dass diese „selektive, einseitige“ Denkmalpflege „den physischen und vielleicht psychischen, sicher aber den kulturellen Verfall von allem ringsumher“ manifestiere. Die Wiederherstellung des Waschhauses „ist lächerlich und grotesk“, wagte er zu schreiben, „seine wiedergewonnene alte Würde ist karnevalesk. Widersinnig sogar. Absurd.“

Das Waschhaus von Blessey

Künstler: Remy Zaugg, Projektdauer: 1997–2007, Mediation: Xavier Douroux (Le Consortium) Foto: André MorinDies war jedoch keine strikte und verächtliche Ablehnung der Restaurierung, sondern der Beginn eines Prozesses, der eine „aberwitzige“ Restaurierung zur Kenntnis nahm und sie in ein noch zu bewerkstelligendes Werk verwandelte: „Betrachten wir es [das Waschhaus] von nun an als Mittelpunkt der Welt und geben wir der Welt von diesem neuen Zentrum aus eine neue Ordnung.“ Darin zeigte sich sicherlich auch eine Art Test – entweder es kracht und die Bewohner sind beleidigt; oder es wird akzeptiert, und – obwohl es sich nur um den Anfang einer ganzen Testreihe handelt – der Prozess beginnt und der Künstler wird engagiert.

Andere Filmdokumentationen und andere Neue Auftraggeber liefern weitere wesentliche Aussagen. So ist in Turin die Rede von der Entscheidung, die Stimmen engagierter Minderheiten einzubringen und sich so einer Partizipationsrhetorik entgegen zu stellen, die ihren Erfolg daran bemisst, dass „viele Leute dabei waren“, was meist zu „Konsens“-Lösungen führt: Die Sitzbänke sind ein Konfliktherd? Dort versammeln sich die Jugendliche und schaffen Unruhe in der Nachbarschaft? Entfernen wir also die Bänke! Das ist keine „Diktatur der Minderheiten“, wie die Vordenker der repräsentativen Demokratie behaupten würden. Engagement ist die Voraussetzung für einen Prozess, der seinen Ausgangspunkt auf die Probe stellt, der von allen Beteiligten eine Erweiterung ihres Blickfeldes erfordert. Und es ist eine Erfolgskonstante, die sich mit der gegenüber den Neuen Auftraggebern geäußerten Antwort in Verbindung bringen lässt: Sie waren von dem, was ihnen vorgeschlagen wurde, überrascht und diese Überraschung erzählen sie heute mit Worten, die zum Zeitpunkt der Beauftragung sicher nicht die ihren waren.

Auch hier könnten Kritiker erwidern: Alles Indoktrination, Arbeit des Mediators, der sie „erzogen“ hat. Wenn Bildung, wie Pädagogen sie verstehen, aber derart wirkungsvoll wäre, wäre dies bekannt. In vorliegendem Fall stellen wir uns gerne die Konfrontation der Kritiker mit den Bewohnern von Blessey vor, von einem Ort, der einmal ein „Gespenst von einem Dorf“ war und wirkte, als läge er in Trümmern. „Es war wie Valium“, sagt der Bürgermeister und ein anderer erinnert sich: „Man ist so daran gewöhnt und merkt gar nicht mehr, dass etwas nicht in Ordnung ist“. Diejenigen, die dabei waren, scheinen, wie der Ort selbst, gezeichnet zu sein durch einen Betondeich, der als Problem betrachtet wurde („Beton ist doch furchtbar!“). Sie scheinen über eine Schwelle gegangen zu sein und sehen sich nun imstande, die Vergangenheit zu ehren und sich der Zukunft zuzuwenden. Wie Donna Haraway sagen würde, hat ein „Autoritätstransfer“ stattgefunden. 2

Die Bewohner werden sich von der Kritik nicht beeindrucken lassen, denn die Worte, die sie aussprechen, sind nun ihre eigenen. Besser noch, sie werden den Verdacht, dem sie womöglich ausgesetzt sind, sehr gut verstehen – sie haben selbst in Betracht gezogen, dass sie manipuliert werden könnten – oder denken sogar: Der Künstler, der nur vage Gesten machte, aber, wie man inzwischen weiß, mehrmals anonym ins Dorf gekommen war, wusste zweifellos sehr genau, was er wollte. Sie verstehen, dass er vage blieb, um Blockaden und direkte Opposition zu vermeiden. „Die Leute warten zu lassen machte es einfacher, vorwärts zu kommen“. Ist ihm nicht gelungen, was in ländlichen Gegenden unmöglich erscheint: Katastergrenzen zu verletzen und einen Bauern dazu zu bringen, ein Stück Land aufzugeben (oder zu tauschen, was für die Dabeigewesenen keinen Unterschied zu machen scheint, weil sie wissen, dass es in beiden Fällen ein Kunststück ist)?

Die Neuen Auftraggeber von Turin

Raumlabor: CANTIERE BARCA, 2011Wissen, dass man manipuliert worden ist und dennoch zufrieden sein. Schallend lachen bei der Erinnerung, was man sich einmal vorgestellt hatte, und erkennen, dass man sich jetzt dazu autorisiert fühlt. Den Ort als angenehm, als ansprechend beschreiben, um dann, mit leichtem Zögern zu ergänzen: „schön, … einfach schön.“ So als ob man sich, in aller Bescheidenheit, nun dazu befähigt fühlt, dieses Wort zu verwenden, das, wenn es sich um „die Leute“ handelt, meist in der Äußerung „und das finden die auch noch schön!“ vorkommt. Das alles sind Anzeichen für einen Erfolg, den ich ohne zu zögern als politisch bezeichnen würde. Das Waschhaus – ein aberwitziges und schädliches Unterfangen – ist nicht „wiederauferstanden“. Zum „Mittelpunkt der Welt“ aber konnte es werden, weil diese Welt selbst wiederbelebt wurde und unabwendbar zum Mitgestalter ihrer eigenen Transformation wurde. Und zwar ohne dass die Grenzen des Künstlers spürbar werden. Im Hinblick darauf, dass die Baustelle auch eine Wiedereingliederungsmaßnahme war, war dem Dorf die Unzufriedenheit von Rémy Zaugg mit einer „nicht ganz perfekten“ Arbeit bekannt. Und der Bürgermeister, der anscheinend versteht, warum der Mediator dachte, dass die Anwesenheit dieser „Leute, deren Scheitern offenkundig ist, deren Scheitern die wesentliche Tatsache ihrer Existenz ist“, dem Dorf helfen würde, kommentiert: „Leute aus einer anderen Welt als Rémy“. Aber Rémys „Grenzen“, sein „Mangel an Psychologie“, werden rückwirkend zu einem Teil seiner Stärke. „Psychologisch blind“ wurde Rémy Zaugg „sehend“: „Er hat es getan, weil er in Blessey etwas gefunden hat, und das ist nicht zu leugnen …“, sagt ein Bewohner, und es klingt wie ein Segen, der das Dorf begleiten wird: Zaugg „sah“, dass die Bewohner in eine neue Existenz eintreten würden, auch wenn es allein dem Mediator oblag, sie in diesem Werden zu begleiten.

Über einen Bewohner eines Nachbardorfes, der ihm für das, woran er mitgewirkt hat, dankt, bemerkt der Bürgermeister: „Er hat das ganze Werk in seiner Qualität erfasst. Die Wahrnehmung, der Eindruck von dem, was getan wurde, bezieht sich auf die Qualität der Menschen, ihre Fähigkeit, sich zu öffnen …“. Frappierend ist, dass diese Fähigkeit sowohl auf den Künstler zutraf – er fand etwas in Blessey –, als auch auf den Mediator und die Bewohner – trotz allem, was zu Besorgnis, Konflikt, Scheidung geführt haben mag – sowie auf die, die, von außen kommend, überrascht sind und sich bedanken. Der Bürgermeister scheint mir eine sehr interessante Definition des entstandenen Werks vorzuschlagen, eine, die ausspricht, was für die Beziehung zwischen dem Künstler und dem Publikum entscheidend ist: „Vertrauen“. Ein Vertrauen, das in dem geschaffenen Werk, nachdem es bereits Bedingung seiner Verfertigung war, weiterlebt, und zwar, weil es von denen, die es erleben, als solches erfasst zu werden vermag.

Eine weitere feste Größe, die in den gefilmten Aussagen immer wieder auftaucht, ist die Frage nach den Kosten, die, vielleicht weil es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag, sondern um den Wunsch von Gruppen ohne besondere Legitimation handelt, immer etwas überhöht erscheinen – das Geld hätte ja für etwas anderes verwendet werden können… Aber verweist nicht gerade die Tatsache, dass seine Verwendung „diskutabel“ ist, auf die politische Dimension des Dispositivs? Wenn, wie Félix Guattari meinte 3, die Wirksamkeit der „Existential-Katalysatoren“ in ihrer Fähigkeit liegt, propagieren zu können (falls überhaupt möglich!), ist dann nicht, was hier propagiert wird, das politische Ereignis schlechthin, ein solches nämlich, das den Unterschied zwischen Demokratie und der Kunst, eine Herde zu führen, ausmacht: Das Ereignis, durch das eine Gruppe ein für allemal ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand nimmt – Angelegenheiten, für die sie sich eigentlich an die öffentliche Hand zu richten hat – und sich allmählich dem öffnet, was man „Denken“ nennen kann.

Hier knüpfe ich an das „Denken“ im zugleich inklusiven und anspruchsvollen – und nicht zuletzt theoretischen – Sinne von Gilles Deleuze an, als er den Wesensunterschied zwischen links und rechts definierte: Die Linke ist darauf angewiesen, ganz entscheidend, lebenswichtig, dass die Leute denken. 4 Das Korrelat eines solchen Unterschieds ist, dass sich die Rechte gegebenenfalls problemlos zur Erbin des in politischen Kämpfen Erreichten machen kann, unter der Bedingung jedoch, dass die Bewegung, die diese Kämpfe vorangetrieben hat, gestoppt wird. Deshalb, so Deleuze, findet die Rechte stets Fürsprecher, die, weshalb auch nicht, imstande sind, Jaurès 5 zu zitieren und in die überlieferte Geschichte eines bewusstlosen Fortschritts zu vereinnahmen, während die Linke sich die Fürsprecher schaffen muss, die sie benötigt.

Die Neuen Auftraggeber von Blessey

Bürgerinnen von Blessey während der Einweihung, 2007 Foto: Bruno VoideyDie Neuen Auftraggeber sind, so scheint mir, ein Dispositiv der Fürsprache. Ein recht eigenartiges Dispositiv, denn was es hervorbringt, ist keineswegs jedes Mal „das Gleiche“. Ein Dispositiv, das Anordnungen erschafft, die sich von Mal zu Mal unterscheiden. Und es ist die robuste Qualität des Protokolls zur Kontaktaufnahme, die den Situationen „Form“ verleiht, ohne ihre Vielfalt auf einen allgemeinen Standard zu reduzieren. Also zu beschränken, ohne zu begrenzen. Jedes Mal müssen sich die Mediatoren so einbringen, als wäre es das erste Mal: Mit der Zuversicht, die aus einer gewissen Erfahrung kommt, aber im Wissen, dass ein Scheitern möglich ist.

Die Möglichkeit des Scheiterns ist das notwendige Korrelat eines Erfolgs, den das Protokoll zwar benennt, ohne ihn jedoch zu definieren. Es ist die Situation selbst, die den Vorschlägen und Zwängen, die sie mit sich bringt, Bedeutung verleihen wird: Kunst ohne Garantie, dass es zu einem Kontakt kommt, Kunst der Begegnung, der Aktivierung, der Katalyse – das Protokoll öffnet den Protagonisten einen Weg, auf dem das Werk untrennbar mit einem Verwirklichungsprozess verbunden ist, der seine Fürsprecher hervorbringt, die Gewährsleute, deren Worte, aber auch Körper, Stimmen, Blicke von einem Möglichkeitssinn zeugen, der den Wesensunterschied zwischen links und rechts ausmacht.

Ein solcher Vorschlag aber wird zweifellos auf einen Aufschrei stoßen: Diese Fürsprecher mit ihrem Erfolg öffnen der Privatisierung auf leichten Fersen Tür und Tor! Und das Wort „Dispositiv“ wird die Warnungen bestätigen: Das Dispositiv der Neuen Auftraggeber steckt, wie jedes Dispositiv, mit der Macht unter einer Decke, wobei es sich in diesem Fall um eine Macht handelt, die es unternimmt, zu „aktivieren“, zu „motivieren“, private Gruppierungen mit der Rolle der Beauftragung zu betrauen, eine Rolle, die der Verantwortung des Staates obliegt, der allein die Freiheit der Künstler zu bewahren vermag – ihr Recht, sich den Zwängen eines derartigen Prozesses nicht zu beugen. Was in Blessey und anderswo geschehen ist, mag ja sehr „sympathisch“ sein, es gilt sich allerdings dagegen zu wehren, denn an erster Stelle steht der Kampf dafür, dass der Staat seine Verantwortung nicht verrät.

Der Begriff „Dispositiv“ hat viele Bedeutungen, ebenso wie das damit verbundene Wort „Macht“. Angefangen bei den Dispositiven, wie sie Foucault zur Sprache gebracht hat – und deren eher anstiftende als entfremdende Natur er deutlich gemacht hat – bis hin zu den experimentellen Dispositiven oder Apparaten, mittels derer die Zukunft einer wissenschaftlichen Hypothese durchgespielt wird, geht es immer um die Frage der Macht. Es geht auch um die Kunst des „Anordnens der Dinge“, die François Jullien in den Mittelpunkt des chinesischen Effizienzdenkens gestellt hat, die Kunst, Situationen zu schaffen, die die den Dingen eigenen Neigungen aktivieren oder hemmen, fördern oder entmutigen. 6 Und wie immer, wenn es um Effizienz geht, werden die großen Gegensätze zwischen Macht und Freiheit komplizierter, genauer gesagt, sie manifestieren ihren abstrakten, situationsfremden Charakter. Es heißt, dass die Chinesen, als sie hörten, wie die Missionare ihnen von einer Welt erzählten, die von einem großen göttlichen Uhrmacher erschaffen wurde und daher Gesetzen unterworfen sei, in der die Menschen jedoch die Freiheit hätten, das Heil zu wählen, freundlich lächelten – gleichwohl aber die Kunst der Räderwerke, die Dispositive der Uhren schätzten. Man muss jedoch nicht unbedingt Chinese sein, um zu erkennen, dass in einer Situation, in der Freiheit als oberster Wert propagiert wird, eine unverhandelte Macht nie allzu weit weg ist. Das ist in den Schulen der Fall: „Drück dich aus“, wird den Schülern gesagt, aber wenn das Fest der freien Meinungsäußerung vorbei ist, kommt die Zeit für eine objektive Bewertung des Erreichten. Das ist auch der Fall, wenn die Freiheit der Künstler als souverän definiert wird, aber der Kunstbetrieb und Kunstmarkt, inklusive Kritiker, sortiert und urteilt. Und es gilt natürlich auch für die sogenannte Demokratie in ihrem Verhältnis zum Staat – die Unantastbarkeit der Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern, ihre Meinung durch Wahlen zu äußern, und die harten von Experten verkündeten Sachzwänge, angesichts derer man zu akzeptieren hat, dass der Staat seiner Verantwortung nachkommt.

Bürgermeister von Blessey

Filmstill aus der ProjektdokumentationDas von den Neuen Auftraggebern ausgearbeitete Dispositiv ist zeitgerecht, ebenso wie die Bewegungen seiner Nutzer oder die neuen Formen der Anfechtung von Expertenwissen, und zwar in dem doppelten Sinne, dass es zum einen pragmatisch ist und verlangt, nach seinen Wirkungen und nicht nach den Prinzipien, die es autorisieren, bewertet zu werden, und zum anderen, dass sein Anliegen die „Wiederaneignung“ ist („reclaim“, sagen die amerikanischen Aktivisten). Es träumt nicht von einem aufgeklärten Staat, der echte öffentliche Interessen gegen private verteidigt, sondern meint, dass der Gegensatz zwischen privat und öffentlich, so formuliert, ein Konflikt zwischen zwei Enteignungsinstanzen ist: keine der beiden ist darauf angewiesen, dass „die Leute denken“, sich die Fähigkeit zu denken wieder aneignen und das Vertrauen in die Tatsache, dass es einen Unterschied macht, wenn sie denken, wiedergewinnen. Das Dispositiv der Neuen Auftraggeber wurde im Bereich der künstlerischen Auftragsvergabe konzipiert, wirft aber das Problem auf, dass es auch anderswo übernommen werden kann, überall dort, wo eine heimliche Enteignung stattfindet – im Namen des allgemeinen Interesses und der Tatsache, dass „die Leute“, egoistisch und engstirnig wie sie sind, nicht in der Lage wären, darauf Rücksicht zu nehmen. Überall dort, wo die Freiheit von Ausnahmewesen (der Künstler, der Wissenschaftler) beschworen wird, um die Trennung zwischen „den Leuten“ und dem, was sie betrifft, aufrecht zu erhalten.

Es gab eine Zeit, in der viel von „Wissenschaftsläden“ die Rede war, an die sich Einzelpersonen und Gemeinschaften mit einem Problem wenden konnten, bei dem es wissenschaftliche Expertise braucht. Der Begriff Laden impliziert jedoch eine Beziehung zwischen zwei bereits aktiv aufgeladenen Begriffen, dem Kunden, der „fragt“ und dessen Wunsch erfüllt wird oder nicht, und den Wissenschaftlern, die guten Willens vermeintlich relevantes Wissen für ihre Klientel anbieten. Es geht hier nicht darum, den Läden ihre Nützlichkeit abzusprechen, oder abzustreiten, dass sie mitunter Schauplatz interessanter Geschichten gewesen sind. Ich möchte aber darauf abheben, dass sich diese Läden oft weniger als Dispositive denn als Ausdruck politischen und sozialen Wohlwollens präsentiert haben, und so ist mir auch nichts von Wissensproduktionen bekannt, die aus diesen Läden hervorgegangenen wären (obwohl dergleichen durchaus stattgefunden haben mag), zu Publikationen oder Erzählungen geführt hätten und Teil der wissenschaftlichen Ausbildung geworden wären. Derartige Erzählungen wären aber entscheidend, denn sie aktivieren, was in einer solchen Ausbildung gerne anästhesiert wird: den Unterschied zwischen der üblichen wissenschaftlichen Formulierung eines Problems und einer Formulierung, die auf dem Terrain und „durch“ das Terrain erprobt wird, sobald die Bewohner vor Ort zu derartigen Einwänden ermächtigt sind.

Dafür werden solche Einwände häufig und lautstark erhoben, wo versucht wird, eine Beziehung zwischen Landwirten, die alternative, „ökologisch nachhaltige“ Techniken anwenden, und jenen Agrarexperten herzustellen, die sie zur Ausweisung ihrer Erfolge um eine Bewertung ihrer Leistung bitten. Meistens zeigt sich, dass diese sogenannten objektiven Bewertungsmethoden nicht berücksichtigen, worauf diese Landwirte zu achten gelernt haben oder was ihnen wichtig ist. (Damit ein Vergleich möglich ist, müssen alle anderen Bedingungen gleich bleiben.) Was ist eine „kontrollierte“ Studie? Was soll die Kontrolle ausschließen? Macht es die Objektivität erforderlich, Äcker von Landwirten, die zu „engagiert“ sind, auszuschließen? Wie kann dem Imperativ der Wiederholbarkeit Genüge getan werden, wenn Bäuerinnen und Bauern behaupten, dass es mindestens fünf Jahre dauert, ein Stück Land zu „heilen“? Hier gibt es hinsichtlich der Bedingungen, die das Wissen zu erfüllen hat, um überhaupt zitierfähig zu sein, Konflikte, die nicht nur „epistemisch“, sondern praktisch und politisch sind. Selbst, was Wissenschaftler a priori auszuschließen wünschen – was für ein Aberglaube, dem Mond eine Rolle zuzuerkennen! –, ist kein Ausschlusskriterium: Wenn manche Landwirte ihre Aufmerksamkeit dem Mond schenken und sie dies befähigt, besser für ihre Pflanzen zu sorgen, warum sie dann disqualifizieren?

Die Neuen Auftraggeber von Blessey

Mediator Xavier Douroux im Gespräch in BlesseyWir wissen heute nicht, wozu Künstler oder Wissenschaftler in Situationen fähig wären, die aus ihnen keine Repräsentanten einer Sache machen, die diese Situation transzendiert. Es sei mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass für Wissenschaftler der Dienst an der Wissenschaft (und am Allgemeinwohl) in eine tödliche Alternative mündet: „Entweder man macht Wissenschaft oder man macht Politik.“ Nur in den Terrains, in denen Wissen und die damit verbundene Ermächtigung zum Widerspruch neu angeeignet wird, geraten Wissenschaftler in die Lage, nicht länger unwissentlich „Politik zu machen“: rechte Politik im Sinne von Gilles Deleuze, das heißt unter der Annahme, dass die Leute „nicht denken“, sich anpassen und akzeptieren, dass die Probleme, von denen sie gleichwohl betroffen sind, von außen formuliert werden – auch auf die Gefahr hin, dass sie murren, sich verschmäht fühlen, aber wer sich verschmäht fühlt, hat bekanntlich alle Chancen, sich auf eine Weise zu verhalten, die die Begründetheit seiner Ausgrenzung geradezu bestätigt. Nur auf diesen Terrains sind Wissenschaftler imstande zu verstehen, dass das, was im Labor als „objektive Definition“ gilt, in dem Moment, in dem das Wissen das Labor verlässt, eine echte Enteignung legitimieren kann. Dort werden sie sich auch von der Idee befreien können, dass diese Enteignung der Preis für eine endlich verlässliche Neudefinition des „Terrains“ ist, und entdecken, dass die im Labor gewonnene Verlässlichkeit nicht erhalten bleibt, weil, was das Labor um ihrer Erhaltung willen eliminiert hat, vor seiner Tür wartet. Dann werden sie, als Wissenschaftler, sich sehr wohl darüber Bewusst werden, dass die Verlässlichkeit ihres Wissens für jedes Gebiet stets von Neuem gewonnen werden muss und dass dies das aktive Fachwissen derjenigen erfordert, für die das, was auf dem Terrain geschieht, Folgen hat und die jede „im Namen der Wissenschaft“ gewonnene Definition dessen, was zählt und was nicht zählt, in Frage stellen werden. Wissenschaftler brauchen, wie die Künstler, die an dem Dispositiv der Neuen Auftraggeber beteiligt sind, „Leute, die denken“.

Lassen sich aus diesem Dispositiv als „generisch“ zu bezeichnende Elemente extrahieren, die sich auf andere Dispositive anwenden ließen, aber zugleich die Notwendigkeit bekräftigen, dass die Leute denken und die besagte Operation der Wiederaneignung in Gang setzen? Keine Elemente, die so übernommen würden, wie sie sind, sondern solche, die, je nach Art der durchzuführenden Wiederaneignung, bezeichnen, was neu erfunden werden müsste. Mir scheint, dass eines dieser Elemente der Begriff der Rolle ist, die Rolle der Auftraggeber, der Mediatoren, der Künstler. Auch wenn die Art, wie jeder seine Rolle spielt, im Laufe des Prozesses selbst entschieden wird, ist die Nicht-Austauschbarkeit der Rollen eine überaus interessante Einschränkung. Ein Künstler hat gesagt: „Ich bin derjenige, durch den das Werk entsteht“, aber er fügt auch hinzu: „Ich sollte besser nicht falsch liegen!“, womit er anerkennt, dass seine Position als Autor, wenn nicht aufgehoben, so doch verändert wurde. Das Werk geht durch ihn hindurch, aber sein Erfolg wird sein, dass es nicht nur sein eigenes ist. Dispositive, die die Kunst des Kontakts und der Aktivierung ins Spiel bringen, könnten durchaus zur Bedingung haben, dass die Heterogenität der Rollen bejaht wird, dass niemand versucht, sich „an die Stelle eines anderen zu setzen“.

Die Frage nach den Rollen, die nicht nur gespielt, sondern auch erfüllt werden sollen, ist vielleicht untrennbar mit der anspruchsvollen Frage nach der Gleichheit verbunden. Gleichheit kann, wie Jacques Rancière argumentiert, 7 ein Prinzip sein, aber sie ist auch etwas, was als Virtualität erst verwirklicht werden muss. „Jeder hat das Recht, sich zu äußern“ ist eine Gleichheit, die, weil sie über ein Recht vermittelt wird, keine solche Verwirklichung darstellt; sie stiftet kein Werden, im Gegenteil, sie droht die Möglichkeit eines solchen zu blockieren, denn die Gleichheit ist dann nichts anderes als die Negation der Ungleichheit, eine Negation, die häufig genug auf die, wie Spinoza sie bezeichnet hat, traurigen Leidenschaften verweist, auf Ressentiments, Ohnmacht oder Angst, schlecht angesehen zu werden … Außer natürlich, wenn ein Ereignis selbst Gleichheit hervorbringt, denn ein jeder ist zugleich Produkt und Produzent einer neuen Syntax, neuer Wörter – Mai ’68 oder die Besetzung einer Fabrik. Solche Ereignisse beunruhigen „die Rechte“, wie Deleuze sie definiert, nicht allzu sehr. Sie mögen zwar zu kleinen Zugeständnissen zwingen, im Übrigen aber genügt es, darauf zu warten, dass das Ereignis verfliegt, sich auflöst wie ein Traum, dessen Fetzen wir nicht mehr zusammenhalten können.

Wenn die Wiederaneignung, dieses „Ich würde mich jetzt dazu autorisiert fühlen“ des Bürgermeisters von Blessey, politisch sinnvoll und nicht demonstrativ ist – ein Beweis dafür, dass es Gleichheit geben kann –, dann, weil es sich nicht um ein Ereignis, sondern um einen Prozess handelt. Dieser Prozess widerspricht dem Ereignis zwar nicht, könnte ihn aber von seiner wundersamen Heilsdimension befreien. Er braucht Zeit, erfordert sogar Zeit, denn er wird nicht von einer gewissermaßen brennenden Dynamik angetrieben, die die Differenzierungen zum Explodieren bringt. Die Situation ist eher lau, ausgelöst nur durch einen etwas vagen Wunsch und die Entscheidung, die Neuen Auftraggeber anzusprechen. Und gerade weil sie in ihrer Lauheit nicht das alle Differenzierungen hinwegfegende Ereignis mimt, kann eine Gleichheit entstehen, die nicht die Negation der Ungleichheit ist. Hätten die Dorfbewohner Jacques Rancière (schlecht) gelesen und eine „fertige“ Gleichheit eingefordert, hätten sie sich von Zaugg, dem Elitisten, der es wagte, sie zu beleidigen, abgewandt und vielleicht auf anderem Wege erreicht, wovon sie träumten: die Statue eines Ebers vor dem restaurierten Waschhaus. Sie wären allerdings nicht in der Lage gewesen, jenen „Übergang in die Zukunft“ zu machen, den der vom Künstler gewollte Betondeich nicht „symbolisiert“ – in dem Sinne, dass das Symbol von der abwesenden Sache getrennt ist –, sondern vollzieht – in dem Sinne, dass die Bewohner sich nun etwas anderes vorstellen können als ein „Kulturerbe“.

Die Neuen Auftraggeber von Blessey

Remy Zaugg: Das Waschhaus von Blessey, 2007 Foto: André Morin„Gleichheit herstellen“ lässt sich als „Autoritätstransfer“ bezeichnen, und genau das feiert der Satz „sie hat ihre ersten Schritte gemacht“ – ungeachtet des praktischen Raums, in dem dies letztlich stattfindet. Der Satz gemahnt an jenen von Generation zu Generation wiederholten Moment, ohne den aus kleinen Menschen niemals junge Menschen werden würden, den Moment, wo auf das Vertrauen, das sagt: „Du kannst“, die tatsächliche Erfahrung des „Ich kann!“ antwortet. Wenn das Kind die Hand des Erwachsenen, der ihm helfen will, wegstößt, wenn es ihm bedeutet, dass man es von nun alleine machen lassen kann, ja sogar muss, dass es von nun an auf seine Weise, auf seine eigene Art, das Mögliche bewohnt, das jetzt das Seine ist. In Tausend Plateaus beschwören Deleuze und Guattari „[e]in Volk von umherziehenden Leuten, die sich abwechseln, anstelle eines modellhaften Stadtstaates.“ 8 Und jedes Mal, wenn es zu einer Aneignung oder Wiederaneignung kommt, findet eine Übergabe statt, wobei Gleichheit bedeutet, dass, wer den Staffelstab weitergibt, weiß, dass sein eigener Erfolg keineswegs modellhaft sein wird, sondern es dem anderen, der übernimmt, überlassen bleibt, was er damit macht. Nun, da die Übergabe stattgefunden hat, können die Bewohner von Blessey, jeder mit seinen eigenen Worten, sagen, warum dieser von Zaugg gewollte Betondeich Sinn ergibt und sich – als Mitautoren des durch diesen Deich akzentuierten Werks – dem „Ich finde, dass …“ der Passanten, die sich daran stören, stellen.

Aber wenn das Dispositiv als „gleichheitserzeugend“ bezeichnet werden kann, in dem Sinne, dass jeder, der es leugnet – der zum Beispiel sagt: „Ich glaube, sie wurden manipuliert“ –, dies vor den Betroffenen wagen muss, dann nicht nur, weil es die abstrakte Gleichheit ablehnt. Es liegt auch daran, dass die von ihm unterschiedenen Rollen nicht einem „Rollenspiel“ entsprechen, sondern einer Frage, die gestellt wird. Genauer, durch eine Situation gestellt wird. Die Produktivität des Dispositivs hängt davon ab, ob die Bewohner von Blessey – ausgehend von den „Dingen“, von denen man, wie sich einer von ihnen erinnert, vorher nicht wusste dass sie nicht „in Ordnung“ sind – zum Denken befähigt werden. Die Dinge haben keine Stimme, sie werden nicht protestieren, wenn ein feiner Geist behauptet, dass der Unterschied zwischen Ordnung und Unordnung lediglich subjektiv ist. Dieser schöne Geist wird jedoch denjenigen, der sich erinnert, nicht überzeugen können, da er nicht an eine objektive Definition „glaubt“. Er weiß, dass man „die Dinge hat schleifen lassen“, und er weiß, dass der Prozess der Wiederaneignung untrennbar mit der Macht verbunden ist, die dem Ort nach und nach erteilt wird, um seine Bewohner anzurühren und zum Nachdenken zu bringen.

Das ist das zweite Element, das man meiner Meinung nach aus dem Dispositiv herausziehen kann: man eignet sich, generell gesehen, eigentlich nicht wieder etwas an, rein aus gutem Willen. Immer geht es darum, der Situation, die die Leute zusammenbringt, die Macht zu übertragen, die sie selbst nicht besitzt, nämlich zu versammeln, zum „Subjekt“ der Versammlung zu werden, und nicht nur ein Einsatz zu sein, in dem Sinne, dass sie nicht „für sich selbst“ zählen würde, in dem Sinne, dass sie in die verschiedenen „Ichs“ zerlegt würde, die sie sich jeweils auf ihre Weise aneignen würden. Rollen sind Vektoren des Werdens, wenn die Situation selbst zur Anwerbung ermächtigt ist. Das ist ein altes Wissen, das der alten Versammlungsformen, deren Riten uns irgendwie das Gefühl gaben, dass „wir nicht allein auf der Welt sind“. Aber in ihm findet sich auch verkörpert, was wissenschaftliche Kontroversen so lebendig macht, jene Polemiken zwischen Kollegen, die alle versuchen, ihren Aussagen letztlich eine zur Übereinkunft führende Macht zu verleihen. Und genau dies vielleicht erfordert jede Wiederaneignung. Der Agronom, der mit den Landwirten lernt, wie sein Wissen verlässlich werden kann, hört sich nicht einfach die Einwände der Landwirte an, denn sie sind ebenso wenig wie er im Besitz einer Antwort. Wenn er lernen und damit einen Beitrag leisten kann und sich nicht nur traurig und schuldig fühlt, dann insofern, als die Frage ihn zu einem Dritten macht, ihn zwingt, mit anderen zu denken, weil sie sich als unangemessen aufdrängt und die Ergründung und nicht die Rivalität von Antworten verlangt, die immer allgemeiner sind als er selbst.

Die Neuen Auftraggeber von Blessey

Einweihung, 2007 Foto: Bruno VoideyUnd hier taucht zweifellos das dritte „generische“ Element auf – das einer Einfriedung, die keine territoriale Grenze darstellt, die die Bewohner von Blessey nicht auf ein „privates“ Abenteuer reduziert, sondern sie vielmehr befähigt, „hinauszugehen“, denn was sie gelernt haben, wird in ihren Augen kein Kritiker, kein feiner Geist schmälern können. Wenn es sich um das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin handelt, ist die Einfriedung kein Problem – niemanden überrascht, dass sich die Person, durch die das Werk ankommt, zurückzieht. Wenn es aber um eine Wiederaneignung im kollektiven, also auch im politischen Sinne geht, muss diese Einfriedung in ihrer problematischen Dimension bejaht werden. In der Tat stellt sie den Gegensatz zwischen privat und öffentlich in Frage, wobei die „politische Beratschlagung“ den „Sekten“ gegenübergestellt wird, von denen die eine ihre Aktivitäten auf der Agora zu entfalten hat, in einer für alle verständlichen Sprache (zumindest für alle, die als Bürger anerkannt sind), während die andere die Distanz zwischen innen und außen vertieft, als feindlich und uneinsichtig bestimmt wird. Und einer solchen Gegenüberstellung zufolge könnte jeder Wiederaneignungsvorgang als „sektiererisch“ bezeichnet werden, da derartige Vorgänge die Distanzierung der Passanten erforderten, der Neugierigen, derjenigen, die mit allgemeinen Fragen, Fragen des Rechts kommen würden (ich habe das Recht …, denke ich …). Oder aber, wie es in Tours der Fall war, diejenigen, die Teil des Prozesses sind, akzeptieren den Test der Reaktionen der „umgebenden Öffentlichkeit“, setzen diese aber nicht als „Partner“ ein.

Dies ist zweifellos der Punkt, an dem die politische Lektion der Neuen Auftraggeber für unsere „humanistische“ Vorstellungswelt am schwierigsten ist, die so sehr dazu neigt, ein Werk zum Erbe der Menschheit zu machen oder zum „Gemeingut der Menschheit“ zu dekretieren, das indessen nur durch die Erfindung lokaler Praktiken (oder durch eine Diktatur von Buchhaltungssystemen und Experten für die Ressourcenverteilung) gesichert werden kann. Und es stellt sich die Frage: Ist das, was wir unter Demokratie verstehen, im positiven Sinne des Wortes erfunden worden, oder ist es nicht eher eine juristische Fiktion, von einem Staat eingesetzt, der damit eine ältere Logik weiterzuführen vermochte, die Logik des „Irgendjemand“, jener anonymen „Subjekte“ einer Transzendenz, die sie als solche definiert? Wenn das Recht ganz legitim ein Schöpfer von Fiktionen ist, was bedeutet dann unsere politische Loyalität einer juristischen Fiktion gegenüber? Die Lektion der Bewohner von Blessey ist auch hier wertvoll, wozu auch gehört, dass sie die Initiative des Mediators, gegen die Wiedereingliederungsmaßnahme Einspruch zu erheben, verstehen und berücksichtigen. Auf die Fiktion der rechtlichen Gleichheit eines mit seinen Rechten ausgestatteten „Irgendjemand“ 9, könnten sie mit einem Gleichheitsschrei antworten: „Jeder kann! … aber eben nicht irgendwie.“

Étienne Souriau, der sich mit dem Werk im Entstehen beschäftigt, beschwört den Engel des Werks, der keine Antwort gibt, sondern Künstler raten lässt. 10 Und wenn Wiederaneignung ein Werk ist, ein Werk, das immer situiert, nie allgemein vollendet ist, kann man, da man nicht umhin kommt, von der Situation erraten zu werden, den Unterschied zwischen „jeder“ und „Irgendjemand“ verstehen. Die „Irgendjemande“, die das Recht haben, einzugreifen, sind ausgeschlossen, weil sie taub sind für die Frage des Engels, dessen Rauschen nur durch die Kraft existiert, die die versammelnde Situation erhält, um die Leute zum Nachdenken zu bringen.

Die Neuen Auftraggeber von Tours

Xavier Veilhan: Das Monster von Tours, 2004, Mediation: Anastassia Makridou-Bretonneau (Eternal Network)Aus dieser Perspektive lässt sich natürlich keine „politische Agenda“ ableiten, die die Initiative der Neuen Auftraggeber zum „Vorbild“ nehmen würde. Vielmehr geht es darum, „weiterzugeben“, das „nicht nur irgendwie“ als Eröffnung einer Fragestellung zu verstehen, die auf allen Ebenen mitschwingen muss. Ob es sich um Bürgerjurys im Bereich der technisch-industriellen Innovation handelt, um Forschungsaktionen, um die Bildung von Kollektiven, die die Unerträglichkeit einer Situation spürbar machen, um Nutzergruppen, die durch eine „Allmende“ zusammengeführt werden, aber auch um alle Situationen der Produktion-Transmission von Wissen, die Elemente, die ich als generisch beschrieben habe, müssen jedes Mal auf eine andere Weise „verkörpert“ werden. Jedes Mal aber muss der Gegensatz zwischen dem Wahrscheinlichen und dem Möglichen neu durchgespielt werden. Das Wahrscheinliche entspricht der „traurigen“ Schlussfolgerung, dass trotz des guten Willens derjenigen, die ihre Teilnahme angeboten haben, „die Leute nicht in der Lage sind …“ (freiwillige Knechtschaft). Das Mögliche geht von einer luziden Zuversicht aus: Wenn das Wahrscheinliche wahrscheinlich ist, dann vor allem deshalb, weil „die Leute“ von diesem Wahrscheinlichen schon durchdrungen sind, weil sie schon gelernt haben, sich selbst zu verachten; deshalb beweist das Scheitern nichts. Dann kommt es einzig auf das Experimentieren und (wie es die Neuen Auftraggeber getan haben) das Kreieren von Erzählungen an, von Beispielen, die den Sinn für das Mögliche aktivieren, die den notwendigen Appetit auf dieses „zu bewerkstelligende Werk“ wecken, die jede Antwort auf die Frage „Wie?“ konstituieren.

Nur Versagen reagiert auf Allgemeines (wodurch es sich beweist). Der Erfolg hingegen ist immer lokal, kann sich aber im Rhizom-Modus (Netzwerk ohne Hierarchie, bei dem das verbindende Ereignis an jedem Punkt auftreten kann) ausbreiten. Rhizomatische Aktivierung ist eine Figur der Politik als Experiment, bei der es darum geht, sich von der rechtlichen Fiktion des „Irgendjemand“ zu distanzieren, dies aber nicht, um sie abzuschaffen, sondern anders einzubinden. In der Tat ist und bleibt jeder Mensch für die meisten Dimensionen seines praktischen Lebens ein „Irgendjemand“, und das Gesetz ist für diesen „Irgendjemand“ da. Ganz anders verhält es sich aber, wenn dieser Irgendjemand nicht für eine „passive Mehrheit“ steht, sondern für Fragen, gegenüber denen die Mehrheit passiv, aber nicht gleichgültig sein kann. Denn jeder weiß, da er es anderswo erlebt hat, was es heißt, aktiviert zu werden, zu lernen, wie man einer Situation die Kraft verleiht, zum Nachdenken zu verleiten. Und weil auch jeder versteht, Fürsprecher aus Prozessen, an denen er nicht beteiligt war, willkommen zu heißen und ihnen zuzuhören – wie man früher Reisende, die aus fernen Ländern zurückkehrten, willkommen geheißen und ihnen zugehört hat. Hört man den Fürsprechern zu, die aus den Erfolgen der Neuen Auftraggeber erwachsen sind, wird man womöglich empfänglich für etwas, was allein schon aufgrund seines Mangels auf den fiktiven Charakter der sogenannten Demokratie schließen lässt. Uns fehlt, was nur die konkrete Erfahrung des „Wie“ bewirken kann, die Vertrautheit mit der Verschiedenheit all der „Wies“, die geeignet sind, die vielfältigen Operationen der Wiederaneignung in Gang zu setzen. Eben das, was man als politische Erfahrung bezeichnen kann.

(Übersetzung aus dem Französischen: Dirk Höfer)

1 Anmerkung der Redaktion: Entgegen unserer Standards geschlechtsneutraler Schreibweise verwenden wir in der deutschen Übersetzung dieses Textes aufgrund der zeitlichen und formalen Entstehungszusammenhänge die männliche Form entsprechend der Ursprungsversion. Sie bezieht sich auf Personen aller Geschlechter.

2 Donna Haraway, When Species Meet, Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 2008.

3 Félix Guattari, Die drei Ökologien, übers. von Alec Schaerer, Wien, Passagen, 1994.

4 Gilles Deleuze, Unterhandlungen, übers. von Gustav Roßler, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993, S. 173–185.

5 Anmerkung der Redaktion der deutschen Übersetzung: Jean Jaurès war ein französischer sozialistischer Politiker, der als Kriegsgegner kurz vor Beginn des ersten Weltkriegs von einem Nationalisten ermordet wurde.

6 Siehe insbesondere François Jullien, La Propension des choses, Paris, Seuil, 1992

7 Jacques Rancière, Der Hass der Demokratie, übers. von Maria Muhle, Berlin, August, 2010.

8 Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus, übers. von Gabriele Ricke und Ronald Voullié, Berlin, Merve, 1992, S. 519.

9 Siehe Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2009.

10 Étienne Souriau, Die verschiedenen Modi der Existenz, übers. von Thomas Waeckerle, Lüneburg, Meson Press, 2015.