Kunstaufträge im Lauf der Geschichte

Ein lockeres Gespräch

Bruno Latour/Joseph Leo Koerner

Der Philosoph und langjährige theoretische Wegbegleiter der Neuen Auftraggeber Bruno Latour beleuchtet im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Joseph Leo Koerner die Geschichte der Auftragskunst unter besonderer Berücksichtigung des Bürgerauftrags bis zu seinen aktuellsten Formen.

Das aufgezeichnete Gespräch liegt erstmals auf Deutsch vor. Es entstand ursprünglich für die Publikation Faire art comme on fait société (les presses du réel). Der 2013 herausgegebene Reader umfasst ein breites Feld theoretischer Perspektiven auf das Programm der Neuen Auftraggeber. 2017 erschien die adaptierte und ergänzte englischsprachige Ausgabe Reclaiming Art. Reshaping Democracy (les presses du réel).

Bruno Latour (*1947) ist französischer Soziologe und Philosoph mit einem Schwerpunkt in der Wissenschaftsgeschichte. Er lehrte an verschiedenen internationalen Universitäten, zuletzt an der Science Po Paris und ist einer der Begründer der Akteur-Netzwerk-Theorie. Latour ist ein einflussreicher Denker unserer Zeit. Seine Schriften wurden, übersetzt in zahlreiche Sprachen, zu Grundlagenwerken verschiedener theoretischer Auseinandersetzungen, etwa im Diskurs um den Klimawandel. Am ZKM Karlsruhe wirkte er als Kurator an ikonischen Ausstellungsprojekten mit. Latour war von Beginn an ein wichtiger Unterstützer der Neuen Auftraggeber.

Joseph Leo Koerner (*1958) ist ein amerikanischer Kunsthistoriker und Filmemacher. Er ist Professor für Kunst- und Architekturgeschichte und Senior Fellow, Society of Fellows, an der Harvard University. Nach dem Studium der Philosophie und der englischen und deutschen Literatur wechselte Koerner durch seine Arbeit über Caspar David Friedrich zur Kunstgeschichte und verlagerte seinen Forschungsschwerpunkt auf die europäische Kunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Er hat mit Bruno Latour an einer Reihe von Ausstellungen im ZKM Karlsruhe mitgearbeitet.

Die Neuen Auftraggeber von Tours

In der Werkstatt des Künstlers Xavier Veilhan vor dem beauftragten "Monster von Tours". Projekt in Tours/Frankreich, umgesetzt 2004. Mediation: Anastassia Makridou-Bretonneau (Eternal Network). © Les Nouveaux CommanditairesBruno Latour:

Sprechen wir also über die Neuen Auftraggeber.

Deren Geschichte reicht mittlerweile über zwanzig Jahre zurück. Damals hat die Fondation de France damit begonnen. Das Modell Neue Auftraggeber ist ein sehr originelles Unterfangen, das darauf abzielt, zwischen der Nachfrage nach Kunst und ihrem Angebot neu zu vermitteln. Daraus sind Hunderte und Aberhunderte von Kunstwerken hervorgegangen und es wurden ziemlich interessante Künstler 1 mobilisiert. Im Grunde zeigt sich nach der Autonomisierung der Künstler, dass es schwierig ist, einen Anschluss an die Menschen zu finden, deren Nachfrage nach Kunst aktiviert werden könnte. Tatsächlich finden sie den Zugang deshalb nicht, weil die Künstler zu autonom sind und zu viele Menschen vor moderner oder zeitgenössischer Kunst verzagen. Sie denken, sie sei nicht für sie gemacht. Und dennoch gibt es eine Nachfrage nach Kunst.

Also hat sich François Hers, ursprünglich Fotograf, dieses Verfahren ausgedacht. Und das ist wirklich sein Kunstwerk, sein Verfahren: Wieder eine Verbindung herzustellen zwischen der Nachfrage nach und dem Angebot von Kunst, indem man bezahlte Mediatoren hat, die alert sind für die Anliegen von Leuten. Das kann der Verband der Psychoanalytiker aus Metz sein, eine Gruppe von Metzgern aus dem Zentrum von Paris oder die Ärzteschaft eines großen Pariser Krankenhauses … Besonders interessant daran ist, dass die Neuen Auftraggeber hochmoderne, topaktuelle Künstler einbringen. Dadurch ist das Ganze nicht „socio-Q“, wie man in Frankreich sagt, also nicht „soziokulturell“ 2.

Die Finanzierung von Kunst durch den Staat ist in Frankreich durchaus gängig, beruht aber nicht auf Nachfrage. Wenn also Kunst produziert wird, können autonome Künstler tun, was sie wollen, und wir zahlen dafür, obwohl kein Interesse besteht.

Vor diesem Hintergrund würde ich zunächst einmal gern von Ihnen wissen: Welche neuen Trends in der Geschichte der Kunstpatronage gibt es? Denn das ist ja in der Tat eine moderne Form der Patronage.

Und ein weiterer interessanter Punkt ist: Können Sie andere Fälle benennen, in denen Kunstwerke in ihren Details wirklich durch den Input von Menschen – auch nicht-einflussreichen Menschen – verändert wurden?

François Hers besucht die Neuen Auftraggeber von Blessey

Projekt in Blessey, Frankreich, 1997–2007. Beauftragte Arbeit: "Das Waschhaus von Blessey", Künstler Remy Zaugg. Mediation: Xavier Douroux (Le Consortium). Foto: Bruno VoideyJoseph Leo Koerner:

Zunächst einmal glaube ich nicht, dass diese Beziehung eine lange Geschichte hat, denn die Geschichte wiederholt sich eigentlich fortwährend und kehrt sich zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen immer wieder um.

Also, die lange Geschichte war ganz klar die, dass in der Zeit der mittelalterlichen Kathedralen eine Welt geschaffen wurde, in der Künstler, Bildhauer im Zusammenschluss mit Architekten und Baumeistern, von der Stadt beauftragt wurden, die gotische Kathedrale zu bauen, dabei aber nicht als Individuen gesehen wurden. Sie bildeten eine ganze Gemeinschaft, die über viele Generationen organisch mit der Gemeinde zusammenlebte.

BL:

Ja, das erwähnten Sie, als wir Siena besuchten …

JLK:

Ja. Die Hütte oder auch Bauhütte …Das ist die alte Geschichte. Später, in der Zeit der Kriege und insbesondere des Hundertjährigen Krieges, mit der Fertigstellung der Kathedralen und den Kriegen zwischen Frankreich und England, beginnt sie auseinanderzufallen.

Es kommt zu einer Zersplitterung und aus den wichtigsten Kunstformen entsteht eine neue Art von Mäzenatentum, nämlich das höfische Mäzenatentum mit der ihm eigenen hochkomplizierten und sehr interessanten Mischung aus Auftrag, Austausch und Gabentausch.

Und dann wird die höfische Welt, die eher eine Geschenkkultur ist, durch die Anfänge einer bürgerlichen Kunstförderung abgelöst, bei der die Künstler in den Städten leben, in aller Regel den Zunftbestimmungen unterliegen und zumeist auf Auftragsbasis arbeiten. Bis sich – und das ist die letzte Phase – in bestimmten Städten, in denen es viele Talente gibt, eine Art Überproduktion von Kunst abzeichnet, wodurch Messen und Orte zum Verkauf von Bildern entstehen.

BL:

Zeitlich befinden wir uns da gerade wo ungefähr?

JLK:

Also die Ära der mittelalterlichen Bauhütte endet im ausgehenden 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert, in der Zeit der Pest und des Hundertjährigen Krieges, wird der Höhepunkt der höfischen Kunst erreicht.

Im 15. Jahrhundert dann finden Sie die Anfänge der bürgerlichen Kunstpatronage, vor allem in Nordeuropa, aber auch in Italien mit den Zunftstrukturen. Und dann, sehr bald, gibt es einen Markt für Kunstbilder; das früheste Beispiel ist eigentlich Antwerpen, wo man bereits im 15. Jahrhundert Bilder auf dem offenen Markt erwerben konnte. Das ist bekannt. Und dann entwickelt sich das.

BL:

Das heißt, ein einzelnes Gemälde ist keine Auftragsarbeit mehr, sondern zunehmend das Produkt von etwas, das man als künstlerisches Interesse – mit Blick auf den Markt – bezeichnen kann?

JLK:

Genau, und mit der voll ausgereiften Form des Kunstmarktes und des Kunsthandels kommt es auch zu Spezialisierungen. Verschiedene Künstler, die verschiedene Sachen machen. Zudem gibt es die Serienproduktion; man lässt ein und dasselbe Gemälde 30 oder 40 Mal anfertigen, und es existieren neue Formen der Verbreitung. Die Leute packten stapelweise Bilder in ein Boot und verschifften sie nach Italien. 120 Landschaften wurden zum Beispiel von Antwerpen nach Italien verschifft.

Und dann kommt das Druckverfahren! Mit dem Drucken taucht eine ganze Reihe neuer Probleme auf: Man braucht mehr Geld, um eine Druckpresse zu beschaffen, und gegen Ende des 16. Jahrhunderts ist das gesamte Druckgewerbe professionalisiert. Dürer steht zwischen diesen beiden Modellen.

Er ist jemand, der ganz klar und explizit aus einer Welt der Auftragsarbeit in eine Welt der Kunstproduktion für den offenen Markt wechselt, indem er Druckgrafiken macht … Das ist also die übliche Geschichte, aber es gibt natürlich …

BL:

… Gegenströmungen?

JLK:

Ja. Die wichtigste ist die der höfischen Modelle. Wer Fallstudien machen wollte, könnte dafür Martin Warnkes großartiges Buch Hofkünstler zurate ziehen.

Hofkünstler sind Leute, die einerseits unter der Schirmherrschaft einer Person stehen, andererseits aber auch ge- oder verkauft werden können und manchmal selbst von einem Patron zum anderen ziehen. Mitunter werden Künstler von einem Herzog oder Fürsten ausgeliehen. Und es zeigt sich der Beginn einer autonomen Produktion bei den Hofkünstlern, weil Künstler am Hof für gewöhnlich nicht bezahlt werden. Sie werden mit Geldgeschenken entlohnt und machen deshalb Werke als Geschenke für ihre Mäzene.

BL:

Deshalb sagten Sie Geschenke …

JLK:

Ja! Es gibt da Beispiele von Künstlern, die Geschenke für einen Patron anfertigen, nicht um bezahlt, sondern um wieder von ihm gefördert und unterstützt zu werden. Diese Werke sind nicht unbedingt autonom, aber den Keim einer gewissen Autonomie tragen sie in sich, weil sie etwas mit der Freiheit der Künstler in Bezug auf die Wahl des Themas zu tun haben, und sie werden vom Fürsten auch entlohnt: mit einem sozusagen freiwilligen Gegengeschenk.

Hinsichtlich der Kunstpatronage ist die Welt der Hofkünstler also nachgerade avantgardistisch.

Das ist einer der Punkte, auf die Warnke hinweist: Da sind auf der einen Seite Leute, die imstande sind sich vorzustellen, was der Fürst will, und auf der anderen Seite gibt es die Fürsten, die Künstler bezahlen.

BL:

Im Austausch?

JLK:

Nein, ohne zu wissen, was daraus wird! So wissen wir zum Beispiel, dass Philipp der Schöne Hieronymus Bosch Geld gibt, damit der ihm ein Jüngstes Gericht malt. Er sagt ihm aber nicht, wie groß es sein oder was es enthalten soll, denn er weiß, dass dabei ein sehr schönes Stück herauskommen wird.

BL:

Also gibt es hier keinen Auftrag, richtig? Keine Details. Keinen Einfluss darauf, was gemalt wird.

JLK:

Richtig, er weiß, dass, wenn man den Künstlern ein gewisses Maß an Freiheit lässt, etwas sehr Interessantes dabei herauskommen wird.

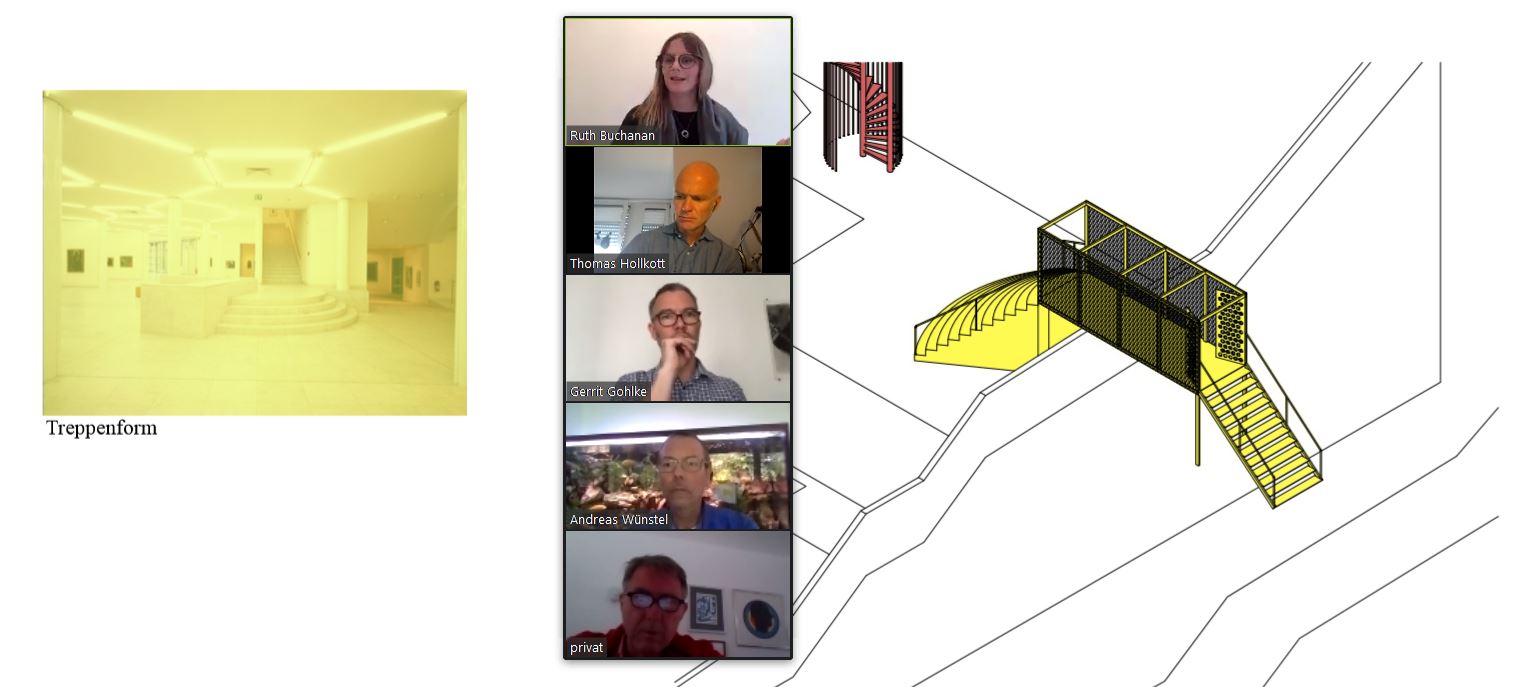

Die Neuen Auftraggeber von Mönchengladbach

Onlinetermin mit Auftraggebern, Künstlerin Ruth Buchanan und Regionalleiter Gerrit Gohlke zur Besprechung künstlerischer Ideen. Projekt der Pilotphase der Neuen Auftraggeber in Deutschland. Mediatorin: Kathrin Jentjens. Projektbeginn: 2018. © Saskia Santos GomesBL:

Aber gibt es auch Fälle, in denen der Fürst das Geld gibt und andere Parteien, Kritiker, Kollegen, sich in die Entwicklung des Bildes einmischen?

JLK:

Nun, das ist anders. Bei der höfischen Kunst ist die Situation meist die, dass die Künstler kaum erwähnt werden. Sie sind Bedienstete, und keine historische Rekonstruktion konnte je ermitteln, wer sie sind.

Das wohl extremste Beispiel hierfür sind die Goldobjekte, die die Burgunderfürsten ganz besonders mochten. Sie wurden eingeschmolzen, wenn der Herzog Geld brauchte, und den Herzog scheint das überhaupt nicht geschert zu haben. Die Menschen aber, die sie herstellten, gingen verzweifelt ins Kloster.

Allerdings gab es auch größere Künstler wie Jan van Eyck, der ein enormes Ansehen genossen zu haben scheint, denn der Herzog von Burgund etwa zahlte ihm stets zusätzliches Geld, mehr als jedem anderen an seinem Hof – wohl weil er wusste, dass er abwandern könnte, und wenn er mürrisch war, würde er kaum etwas malen. Insofern besaß dieser Künstler ein gewisses Prestige.

Die höfische Welt erzählt davon, wie die gemeinschaftliche, vollends auf Aufträgen beruhende Welt der gotischen Bauhütte über die von den Zünften beherrschte Kunstproduktion, in der für einen bestimmten Patron – und von diesem genau überwacht – ein Altarbild gefertigt wird, schließlich der autonomen Kunst des Kunstmarkts im 16. Jahrhundert weicht.

Etwas anderes, über das man meiner Ansicht nach sprechen sollte, ist die florentinische Kunst des Goldenen Zeitalters, insbesondere so etwas wie Brunelleschis Kuppel auf dem Dom von Florenz.

BL:

Das war ein bürgerschaftliches Projekt enormen Ausmaßes.

JLK:

Ja. Daran sehen wir, dass von diesen Leuten in Florenz für einen öffentlichen Auftrag alles gemacht wird. Er muss nicht nur von den Stadtvätern abgesegnet werden, sondern auch von normalen Bürgern, die herkommen, sich die Modelle ansehen, sie kritisieren.

Es ist eigentlich wie eine demokratische Version dessen, was bei einem Architekturwettbewerb passiert. Man hat einen Wettbewerbsentwurf mit all diesen Leuten, und dann sind da Menschen, die sich einmischen und sagen, sie wollten es größer oder kleiner haben, oder dass die Fenster geändert werden… Das Argument hierfür lautet, dass die Leute sich so sehr für die Kunstwerke engagierten, dass zwischen großen Künstlern wie Brunelleschi oder Donatello und den bürgerlichen Kräften der florentinischen Gesellschaft diese Symbiose entstand. Und dass große Kunst eben genau das Resultat war dieser Symbiose: der innig empfundenen Teilhabe seitens der Kaufenden gegenüber den Künstlern und des tiefen Bedürfnisses seitens der Künstler, die Wünsche besonderer Auftraggeber zu erfüllen.

Die Neuen Auftraggeber von Marseille

Künstler Michelangelo Pistoletto mit seinen Auftraggeberinnen. Beauftragte Arbeit: Ort der Andacht und des multikonfessionellen Gebets. Fertigstellung: 2000. Mediation: Sylvie Amar-Gonzalez. © Les Nouveaux CommanditairesBL:

Das ähnelte also der Situation, über die ich vorhin gesprochen habe, in der dieser Zugang nicht hergestellt werden musste, weil das Interesse am Werk bereits da war.

JLK:

Nein. Florenz ist das Beispiel eines extrem erfolgreichen Modells für Kunst im öffentlichen Raum.

Und dann ist da, fast zur gleichen Zeit, das Extrembeispiel eines Künstlers, der versucht, sich von den Auflagen seiner Auftraggeber zu emanzipieren: Albrecht Dürer. Wir haben Briefe von ihm, in denen er sich bei ihnen darüber beklagt, wie lange es daure, dieses Altarbild zu machen. Er sagte: Eure Forderungen sind lächerlich. Ich hätte mehr Geld verdienen können, wenn ich nur Drucke gemacht hätte. Ich lehne diese ganze Patronagesache ab. Es entsteht jetzt ein neues Modell, das ich verfolgen kann und in dem ich sämtliche Teile des Produktionsprozesses selbst in die Hand nehme. Ich kaufe meine eigene Druckmaschine, ich bekomme meinen eigenen Verteiler, meine Frau ist mein Vertreiber… Er engagiert erfolgreich Kolporteure – das sind diese Leute, die Drucke in weit entfernten Orten an den Mann bringen –, um seine Drucke zu verkaufen und aus jedweder Beziehung zu seinen Auftraggebern herauszukommen …

BL:

Das ist die Vorwegnahme einer Forderung nach einer anderen Art von Auftraggeberschaft, und zwar jener des Marktes. Sie hat also immer noch einen Einfluss auf die Sorte Dinge, an denen hier gearbeitet wird. Das Wort Autonomie ist insofern vielleicht nicht sehr aussagekräftig, denn eigentlich geht es um die Antizipation einer anderen Art von Nachfrage und die Modifizierung der eigenen Ansprüche … Es steht aber im Gegensatz zum höfischen Mäzenatentum.

JLK:

Richtig, ganz im Gegensatz, doch ist es kein vollständiger Übergang. Mir scheint das höfische Mäzenatentum mit seiner Kultur des Gabentausches weit entfernt von der Welt Albrecht Dürers und seines Fürsten. Andererseits besitzt die Welt des Gabentausches und jene geschäftstüchtiger Hofkünstler Aspekte von Autonomie, die sich ganz klar von der mittelalterlichen Zunfttradition unterscheiden: Einer Tradition, in der Künstler an einem Ort festsitzen und der extremen Belastung monopolistischer Vorschriften darüber ausgesetzt sind, wer in einer Stadt Maler sein darf. Wo sie im Allgemeinen von einer Art Komitee oder von einer Familie bezahlt werden, die x Altarbilder bestellt hat und die das Geld unter der Voraussetzung zahlt, dass ein bestimmter Patron zufriedengestellt wird. Es gibt also eine Möglichkeit, die Entwicklung der künstlerischen Autonomie nachzuvollziehen, doch nicht vom Beginn einer bürgerlich-städtischen, kapitalistischen Kultur, sondern indem man die kapitalistische Kultur eines Albrecht Dürer mit einer älteren Idee des Hofkünstlertums zusammenführt, nach der man von Hof zu Hof ziehen konnte und sich dadurch hervorhob, dass man mit anderen Künstlern in einem Wettstreit stand, wer die noch verblüffenderen Dinge tun und die Grenzen, die Konventionen, durchbrechen konnte.

Es gibt lustige Beispiele, die die Autonomie von Hofkünstlern anschaulich machen. Allen voran wären da die Brüder von Limburg, die wichtigsten Maler am Hof Herzog Johann von Berrys. Sie haben die Très Riches Heures geschaffen, ein erstaunliches Manuskript. Dank des Inventars weiß man von ihnen, dass sie dem Herzog am Neujahrstag, an dem alle Geschenke und die Komplexität der sozialen Beziehungen ausgespielt wurden, ein Stundenbuch als Geschenk überreichten.

Sie gaben ihm das Geschenk, und als er es öffnete, zeigte sich, dass es ein Trompe-l’œil war. Es war gar kein Buch, sondern ein bemaltes Stück Holz, das nur aussah wie ein Buch, das man öffnen kann. Es wurde als ein Wunder betrachtet, und ich denke, es ist ein wunderbares Beispiel, weil es zum einen etwas über Künstler und ihre Späße aussagt, eine bestimmte Art von Scherzkultur, das Verhältnis von Illusionismus und Wunder. Und zum anderen ist es ziemlich pfiffig, denn sie können ihm kein ganzes Stundenbuch schenken, das wäre zu teuer. Also schenken sie ihm diesen Neujahrsjux und zeigen damit, dass sie über der Ökonomie stehen, denn so etwas kann wirklich nur ein Genie bringen.

Das Ganze hat also eine andere unternehmerische Note an sich. Man könnte sagen, dass Hofkünstler – als eine Art Kleinunternehmer, der verschiedene Höfe durchlaufen kann und von dem in einem stark konkurrierenden Umfeld, in dem sich die besten Künstler tummeln, erwartet wird, dass er den Patron vielmehr zum Staunen bringt, als bloß einen Auftrag zu erfüllen – im Ansatz ein Auftakt zum modernen Künstler ist.

BL:

Wenn wir uns nun ins 19. Jahrhundert begeben, in dem der Markt vollständig etabliert ist und Kritiker imstande sind, den Inhalt eines Werkes allein dadurch zu verändern, dass sie die Arbeit eines anderen kritisieren: Wie würden Sie Caspar David Friedrich charakterisieren, der natürlich ein sehr merkwürdiger Fall ist?

JLK:

Ich finde nicht, dass er merkwürdig ist. Er ist schlicht repräsentativ für alle Künstler der damaligen Zeit. Sie alle waren der Ansicht, dass ihre Kunst irgendwie außerhalb des Warenkreislaufs stehen sollte, dass sie etwas sei, das nicht zur Ware gemacht werden könne.

BL:

Das ist es, was ich mit „merkwürdig“ meinte.

JLK:

Aber sie alle waren so.

Es gibt ein wunderbares Buch von Henri Brunschwig über die deutsche Romantik, in dem er aufzeigt, dass die Crux der deutschen Romantik in diesem Paradoxon bestand: Es gab übersprudelnde Talente, aber niemanden, der sie kaufen wollte. Hochqualifizierte und überambitionierte Künstler aus dem deutschen Hinterland, die durch wirtschaftliche Turbulenzen und die Napoleonischen Kriege raus in die Welt geschickt wurden und deren Fantasie durch die Französische Revolution entflammt war, die aber keine Kundschaft hatten …

Das Bild, das er von all diesen romantischen Künstlern zeichnet, ist also eines von Leuten, die keine Kunden haben und in dieser Lage die Idee des „verkannten Künstlers“ entwickeln, der nur mit einer Gemeinschaft von Freunden sprechen kann.

BL:

Das ist also noch vor den modernen Künstlern?

JLK:

Ja, und das romantische Modell dessen, was ein Kunstwerk sein sollte, ist aus meiner Sicht das sogenannte „romantische Freundschaftsporträt“. Es ist ähnlich wie ein höfisches Kunstwerk, denn man wird nicht dafür bezahlt, sondern verschenkt es in Verbundenheit im Freundeskreis.

In der Romantik ist es der Inbegriff dessen, was Kunst sein sollte. Es ist fast so, als würden sie das aristokratische Modell mit seiner Geschenkkultur nehmen und sich ausmalen, dass es sich genau so auch in der bürgerlichen Welt abspielen könne. Als würde das höfische Künstlermodell, bei dem Grandezza und großes Talent es schaffen, durch irgendeine mysteriöse Alchemie bezahlt zu werden, zu einem bürgerlichen Unterfangen werden, in dem Freunde sich untereinander etwas schenken.

BL:

Doch zu der Zeit wird die Tatsache, dass man keine Abnehmer hat, noch nicht als Qualitätsmerkmal betrachtet? Oder fängt das da bereits an?

JLK:

Nun, mit Caspar David Friedrich setzt das Gefühl ein, dass große Kunst nur von Genies verstanden wird. Der ganze Geniekult ist voll da – und macht aus der Tatsache, dass er keine Klientel hat, eine Tugend.

BL:

Oh, das ist also da schon der Fall? Interessant …

JLK:

Er hat es dazu gemacht, und die Nazarener halten es genau so. Alle Künstler der deutschen Romantik hängen dieser Idee an, dass die Tatsache, dass sie keine Kundschaft haben, ein Zeichen dafür sei, wie gut sie sind.

Im wohl berühmtesten Streit um Friedrichs Bild Das Kreuz im Gebirge, heute auch bekannt als Tetschener Altar, kritisiert der klassizistisch geprägte Kritiker Basilius von Ramdohr es vehement als falsch in vielerlei Hinsicht. Doch als Friedrich verteidigt wird, geschieht dies nicht, weil das Bild so gut ist.

Selbst seine romantischen Verfechter sagen nicht, dass das Gemälde besonders gut sei. Es geht darum, dass jeder auf seine eigene Weise malen muss und dass es keine akademischen Regeln gibt. Darum, dass es in der Kunst um Selbstentfaltung geht und das Genie sich auf eine bestimmte, „eigentümliche“ Weise ausdrückt. Und darum, dass das Bild letztlich für diese Person spezifisch ist und womöglich nur noch für eine weitere Person existiert – und da kommt das Freundschaftsporträt ins Spiel. Die Grundidee ist ein enger Kreis von Menschen, die einander verstehen, ob jetzt oder vielleicht erst in hundert Jahren.

Und das ist auch der Renaissance sehr ähnlich.

BL:

Haben Sie deshalb gesagt, dass es keine Geschichte gibt, weil diese Dinge tatsächlich immer wieder neu in Kraft gesetzt werden? Und weil die Struktur sich wiederholt?

JLK:

Ja, das ist richtig.

Es besteht beispielsweise eine sehr enge Verwandtschaft zwischen den Aktivitäten von Vertretern des Renaissance-Humanismus und jenen der deutschen Romantik. Auch in der Renaissance gibt es Porträts, die als Zeichen der Freundschaft an andere Humanisten und Künstler geschickt werden, und auch da wird kein Geld zurückbezahlt. Die Anfänge des romantischen Freundschaftskults lassen sich also schon in der Renaissance ausmachen – es liegt eine ganz ähnliche Situation vor von überaus gebildeten, unterbezahlten, hochtalentierten Individuen, die versuchen, ein Konzept zu entwickeln, bei dem sie nicht unter dem Druck der Auftragsarbeit stehen müssen.

BL:

Was ist mit der Auftragsarbeit? Fühlen sie sich der Öffentlichkeit oder einer zukünftigen Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich?

JLK:

Die Romantiker fühlen nur für sich, Treue zu sich selbst.

BL:

In Repräsentation eines weit wichtigeren Auftrags, der von den Menschen in Deutschland ausgeht?

JLK:

Nein, ich denke, sie fühlen sich der Wahrhaftigkeit verpflichtet, ihrer eigenen Besonderheit.

BL:

Okay, also ist das keine Kritik am Auftrag und am Markt. Denn zwischenzeitlich sind diese Künstler am Markt höchst erfolgreich.

JLK:

Ja! Kunsthistoriker konnten ohne Weiteres nachweisen, dass die Nazarener etwa, die den Rückzug von der Welt am selbstbewusstesten vertreten und Freundschaftsbilder malen, zugleich die einzigen deutschen Maler dieser Generation sind, die extrem erfolgreich werden, weil sie sich regelrecht zu einem Gewerbe entwickeln, Aufträge ausführen, Fresken anfertigen, die Wände von Kirchen und Palästen in München mit ihrer Kunst ausmalen.Da findet also definitiv eine Art Einführung der Idee von Autonomie statt in dem Sinne, dass man damit eine andere Machtstruktur im Auftragsverhältnis schafft, in ihrem Fall ganz explizit.

Man kann aber auch darüber nachdenken, dass Friedrich in der langen Geschichte des 19. Jahrhunderts einen Extremfall darstellt und nicht die Kurzversion dessen ist, was die Romantiker im Allgemeinen fühlten, dass sie sich ausdrückten, dass es einen nationalistischen Charakter hatte. Er war ein deutscher Künstler, seine Kunst war deutsch und eben ganz klar nicht französisch, und er hatte einen Gemeinschaftsbegriff, der eher mit der Nation zu tun hatte als mit Europa als Ganzem oder mit Weltbürgertum.

Doch wenn niemand die Arbeit kauft, greifen sie wieder auf die Vorstellung zurück, so einzigartig und so brillant zu sein, dass sich nur ein Mensch in hundert Jahren ihrer erinnern wird. Das extremste Beispiel wird wohl immer Van Gogh bleiben, denn er hat eigentlich nie auch nur ein einziges Bild verkauft. Er verkörpert die Idee vom Künstler ohne Kundschaft in Reinform.

BL:

Aber das war ein schlechtes Modell, das immer noch in den Köpfen vieler Künstler steckt.

Und das ist es, wogegen die Neuen Auftraggeber ankämpfen müssen. Es gab Fälle, in denen Künstler tatsächlich nie – oder nur mit einer gewissen Verlegenheit – ihre Mitwirkung bei den Neuen Auftraggebern erwähnt haben, obwohl sie mit der Arbeit sehr zufrieden waren … Das ist der Punkt. In dem Moment also, in dem eine Verbindung zu einer Nachfrage seitens der Öffentlichkeit entsteht – nicht einmal einer großen Nachfrage, sondern selbst bei einer geringen –, ist es tatsächlich die alte Geschichte der westlichen Kunst – die Struktur bleibt gleich.

JLK:

Die Frage ist, wann es eine gleichbleibende Struktur war oder zu sein begann. Die stärkste These ist, dass sich das nicht, wie man früher glaubte, mit dem Aufstieg des Bürgertums und mit dem Maler-Unternehmer in den Städten von Florenz und Nordeuropa zu entwickeln scheint. Das war die alte Geschichte. Sondern man muss bei der Gemeinschaft der Bauhütte anfangen und bei den Menschen, die in den Städten sitzen und ihren jeweiligen Zünften zugeordnet werden und dann überproduzieren, Kunstwerke für einen freien Markt schaffen – wie in Antwerpen Dürer, der die Druckpresse einsetzt. Und auf einmal haben Sie diese „Autonomisierung“ der Kunst durch das Bürgertum und den Kapitalismus. Das ist die alte Vorstellung.

Die andere Idee ist jene von Warnke, und sie ist bestechend, weil sie künstlerische Autonomität früher ansetzt. Anzufangen scheint es bei der Hofkunst, das heißt es beginnt in einer Welt des Spiels und des Gabentausches, nicht in der Welt des Kapitalismus. Aber es herrscht tatsächlich ab dem Spätmittelalter immer dieser Druck von Künstlern selbst, Unabhängigkeit und Prestige zu erlangen, da braucht man mobile Künstler, die Werke und Künstler müssen sich bewegen.

Die Neuen Auftraggeber von Wietstock

Auftraggebergruppe mit Künstlerin Antje Majewski (3. v.l.) und Mediatorin Susanne Burmester (4.v.r.). Projekt aus der Pilotphase der Neuen Auftraggeber in Deutschland. Projektbeginn: 2019 Foto Victoria TomaschkoBL:

Also, um von den alten Beauftragenden auf die Neuen Auftraggeber zurückzukommen: Deren Interesse ist, dort anzuknüpfen, wo das Missverhältnis vorliegt, dass die Leute nicht wissen, dass sie interessiert wären, und die Künstler – völlig „autonomisiert“ und „vermarktlicht“ – wissen nicht oder schämen sich sogar ein bisschen dafür, dass sie eigentlich Interesse hätten, mit einer Nachfrage zu arbeiten. Deshalb braucht man eine dritte Partei, und das ist ein zeitgemäßes Element, denn bei all den von Ihnen genannten Fällen bräuchte man keine dritte Partei. Der Fürst kennt den Künstler. Ich meine, es gibt da keine dritte Partei, die eine Verbindung wiederherstellt, wo sie getrennt wurde.

JLK:

Nun, man könnte sagen, dass in der Renaissance die Humanisten diese Rolle spielten und zwischen den Künstlern und Fürsten vermittelten. Die Fürsten, die keinen Geschmack hatten, brauchten ein Konzept, nach dem sie sammeln sollten, und die Humanisten übernahmen die Mittlerrolle, indem sie ähnliche Künstler zusammenbrachten und vorschlugen, wodurch sie fast schon zu Agenten wurden, für sich selbst und für andere Künstler. In diesem Sinne also waren die Humanisten Avantgarde. Sie kultivierten auch diese Idee von Freundschaft, diese Kontinuität zwischen Renaissance und Romantik, und Freundschaft ist eine Art Wahlmöglichkeit.

Im Humanismus und in der Romantik herrschte die Idee, Wahlverwandtschaften in Reinstform zu leben, wie Goethes Wahlverwandtschaften, Wahlverwandtschaften zwischen dem Mäzen und dem Kunstwerk.

BL:

Aber in der langen Geschichte der Kunst gab es doch immer diese Idee, dass man, wenn man nicht das Sagen hat, „instrumentalisiert“ wird, unterlegen ist.

JLK:

Das ist eine Idee, die sich schon sehr lange hält und keineswegs eine moderne Geschichte.

Brunelleschi und die Kuppel in Florenz ist das am besten dokumentierte Fallbeispiel für einen Künstler, der, ob er es nun mochte oder nicht, unter dem Druck einer starken bürgerlichen Regierung, einer Art Ausschuss, Kunstausschuss, etwas produzierte und letztlich Dinge hervorbrachte, die wir schätzen, von denen wir aber wissen, dass die nächste Generation sie kompliziert und erfolglos ablehnte. Michelangelo ist eine Schlüsselfigur. Er ist zu groß, um sich mit irgendetwas davon aufzuhalten. Er macht klugerweise nichts von diesen Dingen und ist im ständigen Konflikt mit diesem Konzept der Kunstpatronage.

Man sollte meinen, dass der Mann, der die bedeutendste Kuppel seit der klassischen Antike gebaut hat, freie Hand hätte. Aber bei seinem nächsten Projekt wurde er ganz genauso, wenn nicht noch schärfer, unter die Lupe genommen; sie nahmen sogar Abstand, wie es ein amerikanischer Kongressausschuss tun würde um sicherzustellen, nicht in eine Vetternwirtschaft verwickelt zu sein. Und so umgingen sie seinen nächsten Vorschlag für den Dom und übergaben das Projekt jemand anderem, damit es Konkurrenz unter den Künstlern gab. Dahinter steckte die Idee, dass das Ergebnis nicht so gut ausfiele, wenn eine Person ein Monopol auf gewisse Dinge genießt.

Eine der besten Thesen von Michael Baxandall, der ein großer Experte in diesem Feld war und dessen Werk einige der anspruchsvollsten Lesarten der Renaissancekunst enthält, lautet, dass eine Möglichkeit, vom Markt unabhängig zu bleiben, folgendermaßen aussieht: Der Florentiner Kaufmannssinn mag das Gemälde, aber nicht wegen seiner besonderen Qualitäten, sondern weil er genauso spezialisiert ist wie die Künstler.

Er führt interessante Aspekte dazu an, wo der persönliche Stil ins Spiel kommt, über die deutsche Kunst, über eine Zeit, in der man sich in einem umkämpften Markt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, indem man Werke macht, die anders aussehen als die Werke anderer Künstler. Ein unverwechselbarer Stil also, den man sich in einer Welt der Auftragsarbeiten nicht vorstellen kann, da man dort erwartet, dass der Stil der gleiche bleibt; als Lehrling würde man dem Meister folgen und die Kunst so beibehalten wollen, wie sie ist. Man möchte niemanden überraschen. Doch in einer Welt, in der die Waren und Dienstleistungen beweglicher sind, besteht eine Strategie darin, nicht nur besser zu sein, sondern auch anders.

Sein Ansatz lautet also, dass Individualität in der Kunst eine Marktstrategie ist in einer Zeit des Gebens und Nehmens. Exzentrisch zu sein, ist eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und kreativ zu sein, ein Wettbewerbsvorteil.

BL:

Wenn wir also heute darüber sprechen, was die Leute beklagen, diese Trennung zwischen zeitgenössischer Kunst und der Nachfrage, die vom Markt sehr wohl aufgenommen wird, wobei der Markt speziell mit einer bestimmten Art von Kunst arbeitet: Sie würden sagen, dass es keine neue Entwicklung ist, wenn die ganz normalen Menschen, die Interesse hätten, selbst Koproduzenten von Kunst zu sein, keinen Zugang haben? Denn dafür sind die Neuen Auftraggeber ja gedacht. Den Philistern ist die Kunst schon immer vorenthalten worden.

JLK:

Ja, das scheint mir nicht besonders neu zu sein. Die einzige Frage ist eine Frage des Maßstabs. Sind die Größenordnungen der Kunst und des Marktes so groß, dass wir uns in einer neuen Runde befinden?

(Übersetzung: Britta Schröder)

1 Anmerkung der Redaktion für die deutsche Übersetzung: Entgegen unserer Standards geschlechtsneutraler Schreibweise verwenden wir in der deutschen Übersetzung dieses Textes aufgrund der zeitlichen und formalen Entstehungszusammenhänge die männliche Form. Sie bezieht sich auf Personen aller Geschlechter.

2 Anmerkung der Redaktion für die englischsprachige Ausgabe: Der Begriff „soziokulturell“ wird in Frankreich für Formen sozial engagierter Kunst verwendet, die aus künstlerischer Sicht als nicht vertretbar gelten. Er vermittelt entweder eine soziologische Abgrenzung („das Projekt gehört nicht zur Kunstwelt“) oder ein ästhetisches Urteil („es ist eher ein aktivistisches als ästhetisches Werk“) – eine Dichotomie, deren Bedeutung durch die Arbeiten von Grant Kester infrage gestellt wurde. Die Bekundung „dieses Projekt ist nicht soziokulturell“ ist daher oft als Kompliment gemeint, denn sie will besagen „das ist echte Kunst“. Was aber die Kategorie „Kunst“ umfasst, ist keine feste Größe und davon abhängig, wer spricht.